畳の大きさは地方によって違いがあり、代表的なものには、京間(6.3尺×3.15尺)、田舎間(5.8尺×2.9尺)、中京間(6尺×3尺)があります。

敷き方には、部屋の大きさなどによって様々な決まりがあります。もっとも基本的な事には、床の間の前と入り口の畳はこれらと平行に敷く事、畳の部屋が続く場合には隣の部屋との境目は目がT字になるように、などが挙げられます。

い草と畳にこだわる 【和心本舗】

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

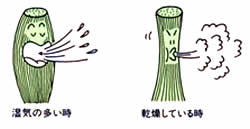

トップページ » 畳に関する情報 畳に関する情報 古くは古事記に「畳」という言葉が登場しています。この場合は、各種の敷物、またはムシロのようなもののことを指していました。現在のような形になったのは奈良時代で、聖武天皇が使用した木製の台の上に置いて使う「御床畳」[ごじょうのたたみ]が最も古いとされています。 畳は、和室に敷かれる床材です。湿気が多く、夏暑く冬寒い日本の気候の下では、古くから住宅に不可欠の存在でした。それは、畳に調湿・断熱効果があるからです。他にも、畳には防音効果や、空気清浄効果もあります。

カビは土や空気中に多く散在し、空気のあるところにはカビが存在します。相対湿度70%以上でカビの発生が始まります。加湿器の使用、石油ストーブの使用(水分を多く発散します)に注意しましょう。 畳の傷表について

畳は湿気が禁物です。畳を長持ちさせるためにもダニの発生を防ぐためにも、年2回程度の畳干しをしたいものです。春と秋の良く晴れた日、畳を干す場所のない場合は畳を上げビールびんやジュース缶などを置き、風を通すだけでもよいのです。 畳床のなかの空気が、高い断熱性と保湿性を生みます。 優れた吸放湿性で高温多湿な日本の住まいにぴったり。 畳のおすすめポイント3 畳の歴史

|

|||||||||||||||||||||||||||